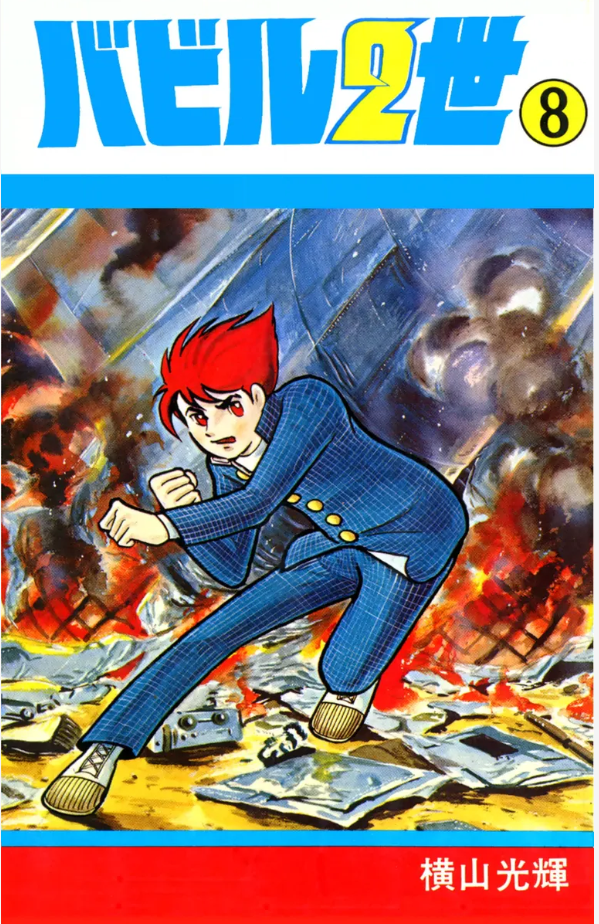

張り詰めたテンションを保持していた8巻そして9巻の冒頭からの展開をどう考えるのか。

ネタバレしますのでご注意を。

繰り返すが8巻までの張り詰めた攻防、バビル2世とヨミの丁々発止の戦いから9巻冒頭のバビル2世は死んでしまうのか、という緊張感と不安からの「F市のなぞ」

国家保安局を訪れたバビル2世は何事もなかったかのような様子だ。

リアルタイムで読んでいた読者はどう思ったんだろう。

「背中に無数の破片が突き刺さり倒れたバビル2世」を見てすぐ後に「もうげんきになりました」は余計な想像をさせてしまう。「本当のバビル2世なのか」「なにかしらの特殊な手術がされたのか」

しかし何事もなく物語は進み結局「気を持たせた」という演出だったとしか考えられない。

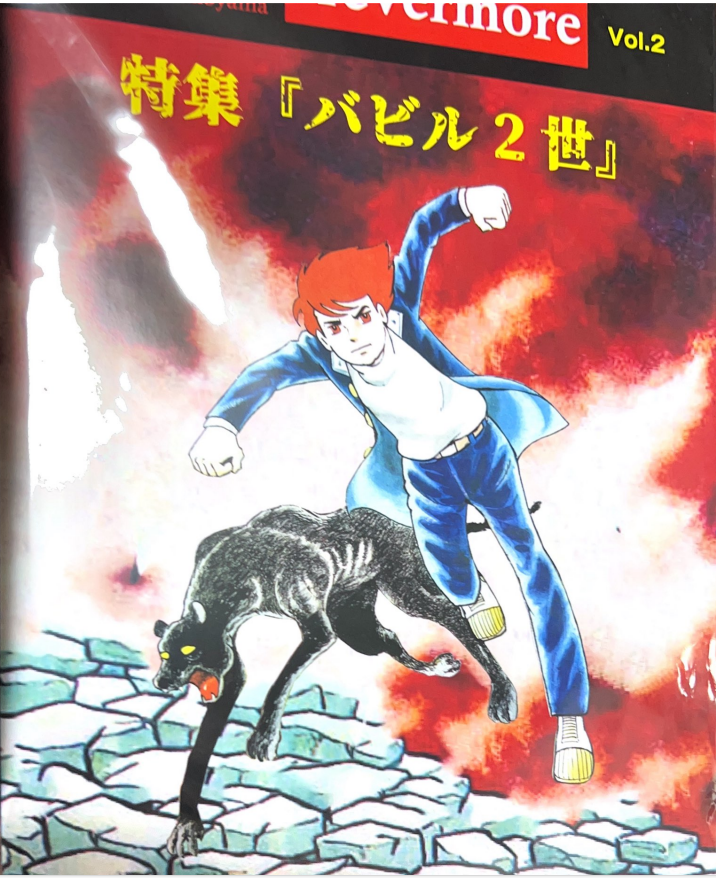

その一方物語は8巻までの緊迫感は無くなりある種ノスタルジックなアクションものになっていく。

ならばこれもまた横山光輝作品の特色の一つでもあるわけで「F市のなぞ」以降はやはり『バビル2世』は横山作品の集大成にするための重要なピースの一つとして描かれているのかもしれない。

孤独なバビル2世にちょっと笑いを含ませるおとぼけ(というと腕利き調査員たる彼に悪いが)キャラクターである伊賀野氏がバディとして付与されるのだ。

意志の通じないコンピューターやすぐ裏切ってしまう(仕方ないが)三つのしもべとは違う人間味のある伊賀野氏の参加はここまでの殺伐としたバビル2世の心に温かい思いやりを取り戻させていく。

いわば先日書いた「慰みものとして存在する女性」の役割をしているのだ。

「慰みもの」というと性的な関係だけを想像させるがその言葉通りに「慰みになる」という意味であるはずだ。

伊賀野氏の登場は徹底したハードボイルドだった『バビル2世』作品を覆してしまった。

(彼自身は自分をハードボイルドな存在と思い込んでいる男性そのものだが)

と書くと私はこの箇所を嫌っているようだけど気持ち的にはむしろ逆で「F市のなぞ」以降の伊賀野&バビル2世コンビの魅力に参ってしまったしむしろこれでもっと話を続けて欲しかったくらいだ。

とはいえやはり横山氏は『バビル2世』を最もハードボイルドな作品として創作したかったのだろうと私は考えている。

たぶん横山氏の教科書的な『カムイ外伝』のなかでも孤独な旅を続けるカムイに時々ひょうきんなもしくは頼もしい相棒ができる時がある。そんなイメージで伊賀野氏とのエピソードをいれたのではないか、と想像する。

特にコンピューター相手になると苦い表情ばかりだったバビル2世が伊賀野氏にはほっとした笑顔や呆れたようなまなざしもしくは守ってあげなきゃという珍しい保護者ぶりを示してしまうのも微笑ましい。

カムイだとよく老人相手にこのようなエピソードがあったと思う。

しっかし伊賀野氏ほんとうにおもしろい。かっこつけているくせにまるでダメダメで。

もしかしたら先に書いたように「ハードボイルド男をきどっている男」をやり込めるエピソードかもしれない。

が、ここでも横山氏は伊賀野氏をバビル2世のほんとうの「運命の相棒」として登場させているわけじゃない。

彼は結局バビル2世の人生の通過点でしかないのだ。

『その名は101』でもちょっと伊賀野氏を思わせるような男が登場するが彼は伊賀野氏ほどに面白みもなくきっちり仕事だけ関わり物語世界から出ていく。女性たちも登場するがどちらにしてもバビル2世の心を動かしているように思えない。

もしかしたらバビル2世も年齢を経た分だけ人間味を失ってしまったのかもしれない。

横山氏の「バビル2世は寂しい人生を送ったんじゃないか」という言葉が辛い。どうして先生は最も愛した作品の主人公にそんな過酷な運命を与えてしまったんだろう。

もしかして自分自身と重ねて考えられていたのか。そんな風な寂しい人生だったというのだろうか。それは想像の域を出る。

「宇宙ビールス人間」の物語はブラッドベリ短編『少年よ、大茸をつくれ!』から創作されたのではと書いたが横山氏自身が同じような話を以前に『少年ロケット部隊』の中で描いている。

横山氏自身がこの『少年ロケット部隊』の単行本化を認めなかったということからも作品内容の是非は伺われるが私自身読んでみて特にその箇所(5巻以降)の描写は単行本化したくないだろう、と感じた。

『少年ロケット部隊』では宇宙の植物に体を乗っ取られるというよりブラッドベリ的な設定になっているが(ブラッドベリではキノコ)乗っ取られた人間を普通の人間たちがあっけなく殺害していく様子が惨たらしく感じられ一種の差別からくる処刑を思わせてしまう。これは絶対世に出せない。未単行本化は正解だったと思う。

が、内容は同等なのに『バビル2世』ではバビル2世のみが「ヨミの手先として対決する」方法を取ることでそうした差別意識を感じさせない巧妙な話作りになっている。

こうした物語の作り方によって印象はまったく変わってしまうのだ。

そして宇宙ビールスに冒された人間は「ゾンビ」のようなものだと読者に認識させれば殺すことにためらいはなくなり読者も心を痛める必要はなくなる。

『少年ロケット部隊』では主要人物に罹患させてしまったために余計な動揺を生ませてしまった。『バビル2世』にはそんな人情話がない。

まだまだ続く。

頑張れヨミ様。

頑張れヨミ様。 そしてめちゃくちゃかっこいいロプロス計画V号。このメカデザインのすばらしさが信じられない。

そしてめちゃくちゃかっこいいロプロス計画V号。このメカデザインのすばらしさが信じられない。

生意気さがかわいいね。

生意気さがかわいいね。 二次創作者が絶対喜ぶ台詞。

二次創作者が絶対喜ぶ台詞。 で、こうなっちゃうの。ゾクゾクするエロチシズム。横山先生、多くの性癖産ませたはず。

で、こうなっちゃうの。ゾクゾクするエロチシズム。横山先生、多くの性癖産ませたはず。 いろいろと危険な状態。

いろいろと危険な状態。

エロチックすぎる。

エロチックすぎる。