昨日の『血笑鴉』の真逆のような作品。

ネタバレしますのでご注意を。

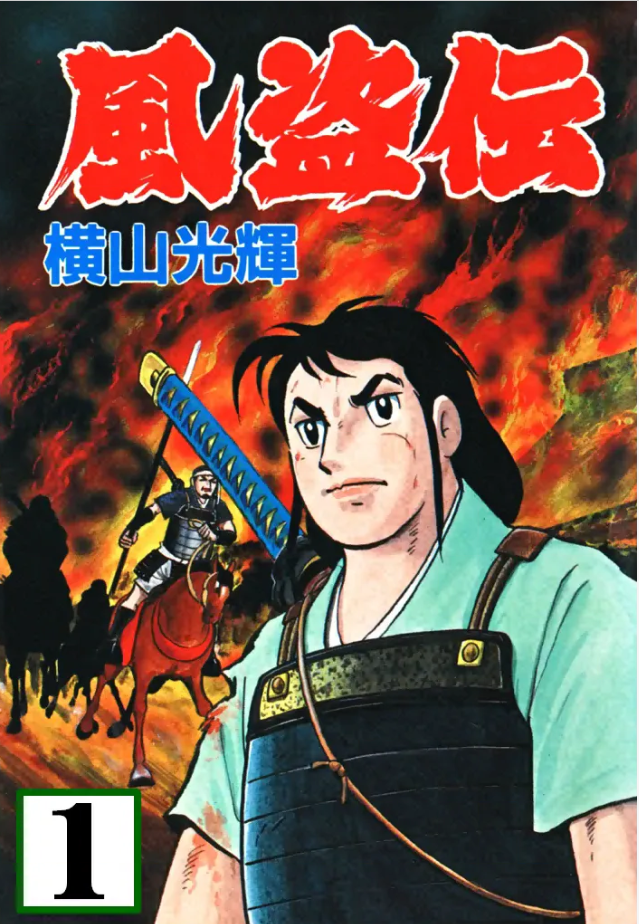

昨日の『血笑鴉』のカラスが己の欲望を満たすために人殺しを続け女を抱き長生きしていくのに対し本作『風盗伝』の武造はひとりの女性だけを好きになり戦ってもどうにもならないのを知ってなお命を落とす若者である。

『風盗伝』が1968年作品であり『血笑鴉』は1970年作品

他の方の感想を探ると「このあたりの横山作品も面白い『血笑鴉』とか『風盗伝』とか」とひとくくりにされてる感があってなるほどそういう括りもできるかなと思わされたりした。

とはいえ私には真逆の作品として認識させられる。

好みはそれぞれだろうけど私は本作『風盗伝』が自分にとっては「横山氏らしい」作品として選択してしまう。

『伊賀の影丸』『バビル2世』『マーズ』『三国志』と正義感を持つ主人公が世界を変えようとして果たせずただ押し流されていく、というのが横山世界観で「それでも(男は)どうしてもやらずにはおられないのだ」という志で生きているのだと思う。

そんな中で『血笑鴉』のような作品はちょいと横山流からはみ出した味わいがあってほっとするものなのだろう。

しかしそこには「ずっと人殺しをしなければならない」という責め苦が仕掛けられていて横山世界の掟の厳しさを感じさせる。

本作の主人公武造は百姓で貧しいながらも母と姉と共に小さな幸福の中で生きてきたが戦国時代の落ち武者によって母と姉を犯され殺されてしまう。

武造は怒りで落ち武者たちに打ってかかるがあっけなく腹を切られてしまう。そこに来たのが山に住む野盗たちだった。

彼らは落ち武者たちを倒し傷ついた武造を介抱したのだった。

これまで刀などで戦ったことはない武造だったが魚取りを得意としていたため銛を武器にして野盗の仲間入りをする。

野盗たちは百姓村を襲っては盗みを働いていたがこれに武造は反対する。

「弱い者いじめをするな。盗むなら武家屋敷を襲えばいい」

この言葉に野盗の頭は心を動かされる。

こうして武造を仲間にした野盗たちは武家を襲いはじめるのだがこれが破滅の道を突き進むことになる。

武造は武家の姫を連れ出してしまうがその時の姫の言葉にかっとなり思わず関係を強いてしまう。

それから武造は姫のことが忘れられなくなる。

そして姫もまた同じように武造を思い続けるのだ。

しかし姫は知っていた。

ふたりがどんなに思い合っても結ばれることはないと。

そして野盗が結局は皆殺しにされるのだと。

武造のいる野盗団はそのとおり追い詰められ生き残った武造ともうひとりは手引きをした僧侶を討って仇をはらそうとするが返り討ちにあう。

これって横山氏の言葉だよな。

そして横山氏はそんな男の生き様が好きで繰り返し描いているのだ。