「どろろ」そして自作品「妖狼伝説」で物語の根源となるのが家父長制の呪いです。

それは家父長である男に支配される者たちの恐怖と怒りであるだけでなく家父長となる男の恐怖と怒りでもあるのはなんという悲劇であり喜劇なのでしょうか。

今や家父長制などと言う言葉と制度はすでにもう存在しない、と言われてはいますが実際現在の日本社会から家父長制が無くなったとはとても思えません。

この映画へのレビューを見ていると「今はもうあり得ない話なので」「自分にはよく判らない話ですが」ということわりを書いて書かれている方が多いのですが、日本社会があまりにも家父長制の中にあるために却って気づかないだけなのではないのでしょうか。

それは日本の象徴である天皇の在り方から今話題にになっている吉本興業の在り方にもはっきりと見えているのにそれを感じない状態になっているのです。

つい先日、未成年の娘が実の父親にレイプされ続けていたのに裁判で父親が無実とされる、という事件が幾たびか起きました。これを知った人たちは無論のこと憤慨を口にしましたが、驚いたのは専門家による説明でした。

「日本の法律では父親と娘の性交渉は有罪ではない。この事件の場合、父と娘は何度も性交渉があったのだが、娘は抵抗できるはずなのに抵抗していない。ゆえに同意がなかったとは認められない。また娘が父親に〈抵抗できないほどの暴力を受けてはいなかった〉為にレイプとは認められない」

ということなのです。暴力はいけないが性交渉は暴力にはならないのですね。

そして未成年の子供にとって父親の存在がどれほど強大なものかということは無視されて抵抗できるのをしなかった、というこの法律自体が家父長制のもとにあるのです。

大島渚監督は戦後の日本社会をこの映画で描いた、と書かれていました。

その戦後、という時間は今も在り続けています。

主人公・満州男は母の葬儀で焚かれている火に自分の拠り所だったものを焼いてしまうのですが、その火こそ家父長制を意味しておりその火は今でも社会において燻り続けているのです。

家父長制の呪いが解ける時はくるのでしょうか。日本社会はその呪縛を無くしてしまいたいと言いながらもその呪縛こそが必要だとも言い続けているように思えます。

私は家父長制の呪縛を嫌悪します。

その一方で家父長制の呪縛を描いた作品にとても惹かれているのはなぜでしょうか。

私は何故手塚治虫の「どろろ」「奇子」そして大島渚「儀式」のような物語を見ずに読まずにいられないのか。それは家父長制という因習ほど強く蔓延った悪業はないと思っているからでしょう。

人間は怖いもの見たさという奇妙な感情があります。ホラー映画というものが常に人気ジャンルであるのです。「ITそれが見えたら終わり」という恐怖です。

私にはペニーワイズや吸血鬼やゾンビやエクソシストと同じように、それ以上に「家父長制」というホラーが怖ろしくゾクゾクと悪寒が走るのです。

しかもこのホラーは他のホラー映画の悪役とは違い現実に身近にあるホラーなのです。

しばしばそれは「男女差別」というより卑近な例に見られます。「女性は男性に尽くすことに喜びを覚えるもの」という奇妙なルールですね。

この不気味な制度は日本社会のあらゆる場所に潜んで我々を脅かすのです。上で書いた「家父長であれば実の娘をレイプしても無実」などというホラーほど怖ろしいホラーがあるでしょうか。

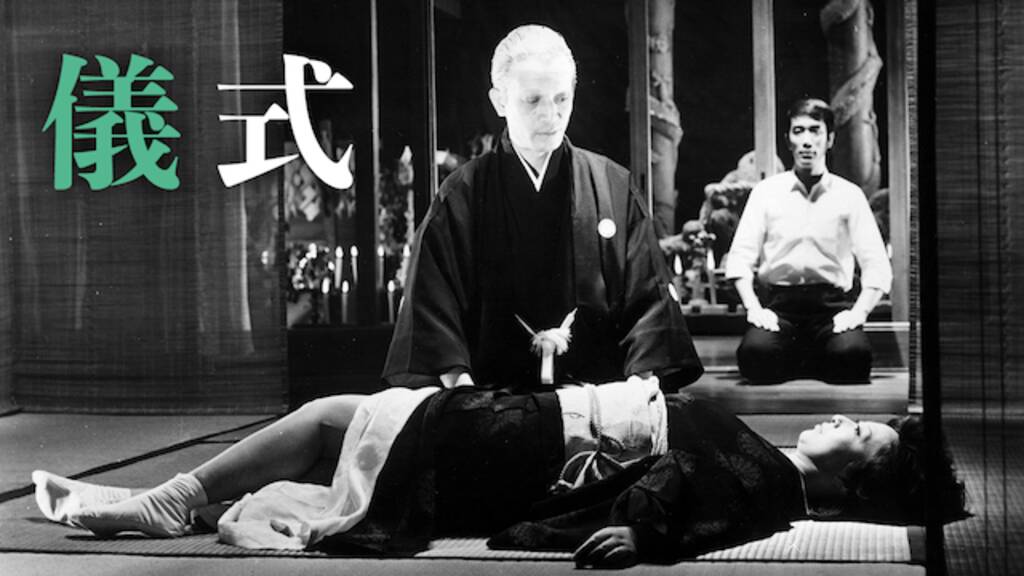

さて「家父長制」というホラーの紹介はここまでにして映画「儀式」について書いてみましょう。

映画「儀式」の主人公・満州男は戦後母と共に満州から日本人にとって怖ろしいと言われていた大陸の人々の手を逃れて日本へ戻ったが、本当に逃れられなかったのは日本人の手だった、というナレーションから日本での生活が始まります。

名家・桜田家の家長として君臨する一臣を演じる佐藤慶は美形でありすぎる気もします。手塚著「奇子」の家長のような奇怪な顔立ちであるか、佐藤慶のような美丈夫であるか、にも「家父長もの」の醍醐味があるでしょう。

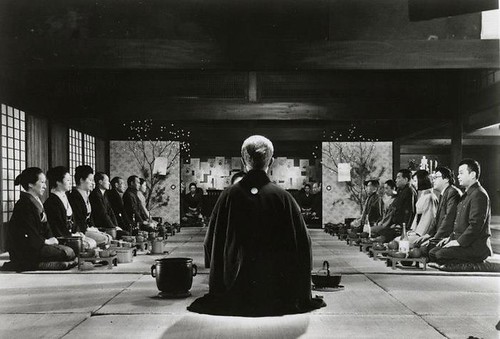

タイトル「儀式」のとおり映画の中で様々な儀式の場面が繋がれていきます。それは日常の食事の場面にもあります。この記事の一番上の画像は家父長たる桜田一臣の背中が前面にありその両脇に一臣の母・妻そして本妻ではない(別々の)女との間に生まれた子供たちとその子供つまり一臣の孫が並びます。

画像では一臣の体に隠れてわずかに頭の縁が見えているのが本作の主人公・桜田満州男ー満州で生まれた男児ーであり、彼は祖父一臣の長男の子供、つまり彼こそがこの桜田家の直系の後継者ということで祖父・一臣の差し向かいで食事をとることになるのです。

家父長制の構図、というものはこういうものなのですね。

それにしてもこの桜田家の家系図をさらりと描ける人はいるのでしょうか。もし描いたとしても「実は・・・」という一臣の秘密がまたあるように思えてなりません。

それは映画が始まって早いうち、この食事の場面で一臣のひとりの庶子によって暴露される。

「・・・満州男は実は父さんの子では?」「馬鹿なことをいうな」「そんなこと言ったって実際ここにいる誰が誰の子供なのか、よく判らないじゃないですか。あいつもあいつも・・・」というようなやりとりがあるのですね。

事実、もう一人一臣から酒を注いでもらうやや年かさの少年・輝道が「おじい様」と呼ぶ一臣が長男韓一郎(満州男の父)の許嫁として用意された女性との間に生まれた子供であることが後にわかるのです。

こうした大事であるはずの息子の嫁をわが物にし、また女性をどんな犠牲としても意に介さない、家父長制の呪縛の正体はなんなのですか。

そして満州男が「節子おばさん」と呼ぶ美しい女性(大島監督の妻・小山明子演じる)は一臣の養女となっているのですがこれも実は満州男の父・韓一郎と恋仲にあった関係であり出自が一臣の腹違いの姉の私生児ということで結婚を反対されたあげく中国の要人と結婚させられているという奇怪至極な関係なのです(わかりましたか?)

つまり(これが多い)満州男が節子おばさんの次に恋した彼女の娘・律子と満州男はもしかしたら兄妹かもしれない、というわけです。

満州男はそう思いながらも律子への愛をあきらめきれない。

そして桜田家の後継者としての競争相手でもある輝道にも敬慕の気持ちを抱くのです。

輝道は一臣の子供でありながらいわば日陰者でありそれでいて何事も満州男より秀でてす。尚且つ満州生まれと嘲笑われる満州男を庇い満州男の唯一の特技である野球をやろうという大らかな優しさを持っていました。

輝道の優位性を認める満州男は心惹かれる律子が輝道を選んでも仕方ないと思うのです。それは冒頭で満州男が「彼はぼくにとっておじいさまより大切な人なのです」という台詞ですでに語られています。

家父長制の狂気は満州男が成長するにつれ桜田家に逆らえない存在となり自身の結婚式で花嫁が仮病を使って逃げ出した(と思われる)時にも花嫁がそこにいるかのような虚偽の「儀式」を行ってしまうことで最高潮となっていく。「桜田家に歯向かわないのか」と言う従弟の怒りにも満州男はもう答えきれない。

狂気の儀式は虚偽の初夜をも演じさせる。結婚式で存在しない花嫁に政治家が言った「真の純粋な日本女性です」という言葉を満州男は繰り返した。

「なんという美しい純粋な日本女性なんだ」

枕を花嫁に見立て初夜を演じる満州男に失笑する親戚たちの前に現れた祖父―桜田家の家父長たる祖父に満州男はすがりつき「純粋な日本女性よ」と愛撫する。

「気が狂ったか」とはねのけようとする祖父・一臣を輝道は「最後まで責任をとりなさい」と押し倒す。

堂々たる家父長ー幾人もの女性を犯し続けてきた立派な家父長は自らが犯されそうになった時慌てふためいて逃げ出すのです。

美しい節子の人生を微塵に打ち砕き、最後に殺した(と思われる)その男の権力とはなんなのか。

満州男の抱擁を受け止めることもできず怯えて逃げ出すしかない、その程度なのだろうと大島渚は言ったように思えました。

これは「戦場のメリークリスマス」でデビッド・ボウイ演じる敵兵からキスをされ腰が砕けてしまうヨノイと通じます。

あの瞬間大日本帝国軍人は男でなくなったのでした。