ネタバレします。

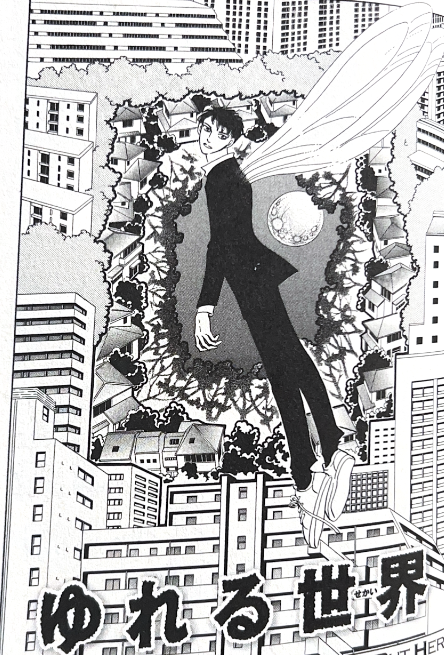

「ゆれる世界」

「月刊フラワーズ」2006年7月号

「月刊フラワーズ」2006年7月号

この話はどういう意味なのだろうか。パパは言われた通りに従っていたけど娘は自分で考えて行動していた。

パパは驚いたけど娘の説が正しい、というか自分にとっても良い感じだった、ということでいいのだろうか。

萩尾作品にはけっこう横山光輝SFからの発想なのかな、と思うものがある。

しかし羽があるからといってもなんの超能力にもならないのである。

息子くんがいうとおり邪魔なだけな気もするがそれを良しとしている奥さんが良い人だ。

風通しは確かに気持ちよさそうだと思う。

「メッセージ」

「月刊フラワーズ」2006年8月号

「月刊フラワーズ」2006年8月号

この「メッセージ」はシリーズになっていて(「シリーズ」in「シリーズ」)全体として語るべきなのかもしれないがよくわからない。

特にこの一作目はわからない。

妖しげな黒づくめの男が登場する。「信じてください。心からあなたを愛しています」と言う。その片手は白く美しいがもう片手は獣のようだ。

言われたのはまだ幼いともいえる美しい少女だが「どうしてそんなことをいうの」と問い返す。

「あなたはすばらしい人だ」

「うそよ。だれもかもわたしにうんざりしている。わたしなんか生まれてこなければよかった」と泣く。

「そんなふうにいわないで。あなたを愛しています」

「わたしのこと、なにもしらないくせに」

「あなたがなんであれあなたを愛せないとわたしは人間になれないのです」

少女は驚きさらに問い返す。

黒い男はさらに愛しています。信じてください、と言い続ける。

やがて男の姿は消える。

お付きの侍女が少女を探しにきて少女は礼を言う。

その言葉に次女は怪訝な顔をする。

少女は男に思いを寄せる。

「ありがとう」

萩尾望都の物語は世間とうまく交渉できない人間を描く。

この短い作品にもそれが現れている。

そしてその人間に思いを寄せる存在がいる。

「ビブラート」

「月刊フラワーズ」2006年11月号

「月刊フラワーズ」2006年11月号

子供の頃、これと同じではないが「世界が奇妙に感じる」感覚があったような気がする。視覚だけでなく嗅覚にもあった。

しかし猫が二匹に見えるのはお得。

月山タクミはそんな幼少期を送っていたが中学生にもなるとすっかり治った、と思っていた。

タクミはドッペルゲンガーを見るようになってしまったのだ。

ある日突然、もうひとりの自分の姿を見てしまったのだ。

怯えるタクミを友人の五十嵐は励ました。

(この五十嵐は後に生方氏の編集者になるわけだ)

しかもそのドッペルゲンガーの自分は13歳で死んでしまう運命だと知る。

この時も怯えて寝込むタクミを五十嵐は「あっちのおまえが死ぬのだったらおまえは絶対死なない」と断言する。

強い友情に感激してしまう。

タクミは怯えるのをやめ強く生きるためにあちこちで長生きするための予定を立てるのだ。

すっごい前向きなSF。

ジュブナイルを思い出す。

「駅まで∞」

「月刊フラワーズ」2006年12月号

「月刊フラワーズ」2006年12月号

「たどり着かない生方」の真骨頂というべきか。

「山へ行く」でどうしても山にたどり着くことができない生方氏が今度は駅にたどり着かないwww

広州明先生の「SF三国志」(読みたい!)3巻完成パーティー(3巻が出たというだけでパーティー!!!よほど売れてるんだな)に出かけた生方氏。

パーティー内でさんざん女性編集者たちの猛攻撃にあう。

「SF三国志」の作者広州先生は凄い長身イケメンだ。しかもこんどアニメになるらしい。楽しみだ。

そこへ奥さんから「青森のおばあちゃんが倒れた」という連絡が入り急遽帰宅すると皆に告げる。

外に出て階段を降りようとした途端、追いかけてきた女性編集者が滑り生方氏の背中を直撃した。

女性編集者の平坂は慌てて謝り生方氏を駅まで送ると言い出す。

駅までの近道を知ってるというのだ。

この先の赤城神社を横切ると早いのだという。

ところが彼女についていくとかなりの階段を上りどんどん奥に入っていくように思える。

「迷ったのかしら」と言い出す。

やむなく生方は通りすがりの人に駅の方向を聞く。

方向はわかったがくしゃみをする生方に平坂は「冷えたんだわ」と近くの喫茶店に連れ込む。

そこにはなぜかお風呂があり中からリンゴとしいたけが飛び出してくる。

突然電話がなりそこから青森のおばあちゃんの声が。

「生方さ~ん」と色仕掛けで呼ぶ平坂。「わたしと一緒に仕事をしましょう」逃げ出す生方。

ハッとすると目の前に先ほどの人影が。「駅はどっちですか?」

その人は生方の手を引いて指さした。

「ありがとう、おばさん」と走り出す生方はふと立ち止まり「お義母さん?」と手を握った。追いかけてくる平坂が目に入る。

生方はそのおばあさんの手を引いて「帰りましょう」と駆けだした。

「生方さん」という五十嵐氏の呼び声に目を覚ます。

生方は階段のしたで気を失っていたのだ。

その途端電話が鳴る。

「おばあちゃん、目を覚ましたって。それがあなたの夢を見ていたらしいのよ」という。

「ぼくも見ていた」

うん、おもしろい。

最高だな。